Bande brillante (HU) : Différence entre versions

(→Origine du phénomène) |

(→Méthode de correction) |

||

| (3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

''<u>Traduction anglaise</u> : bright band, melting layer'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : bright band, melting layer'' | ||

| − | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 18/08/2025 |

Ce terme désigne une couche d'altitude correspondant à la zone de fusion des flocons de neige en gouttes de pluie (on parle parfois de zone de fusion). La présence de cette couche se traduit, pour les [[Radar météorologique (HU)|radars météorologiques]], par une forte augmentation de la [[Réflectivité radar (HU)|réflectivité]]. | Ce terme désigne une couche d'altitude correspondant à la zone de fusion des flocons de neige en gouttes de pluie (on parle parfois de zone de fusion). La présence de cette couche se traduit, pour les [[Radar météorologique (HU)|radars météorologiques]], par une forte augmentation de la [[Réflectivité radar (HU)|réflectivité]]. | ||

| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||

| − | [[File:bande_brillante_techno-science.PNG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : | + | [[File:bande_brillante_techno-science.PNG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Exemple de Profil Vertical de réflectivité ; <u>Source</u> : https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Bande-brillante.html''</center>]] |

| − | Ce phénomène est très fréquent, quelle que soit la saison, et gêne l'utilisation des données issues des radars météorologiques de plusieurs façons : | + | Ce phénomène est très fréquent pour les pluies stratiformes, quelle que soit la saison, et gêne l'utilisation des données issues des radars météorologiques de plusieurs façons : |

* le faisceau radar est atténué lors de la traversée de la bande brillante, ce qui gêne la détection des précipitations dans les zones situées au-delà ; | * le faisceau radar est atténué lors de la traversée de la bande brillante, ce qui gêne la détection des précipitations dans les zones situées au-delà ; | ||

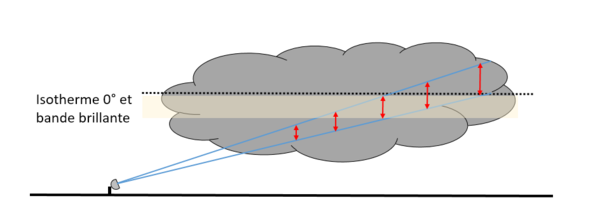

* pour un même [[PPI (HU)|PPI]] (vue panoramique à angle de site constant), le calibrage de la relation entre réflectivité et intensité dépend de l'altitude, donc de la distance radiale (''figure 2'') | * pour un même [[PPI (HU)|PPI]] (vue panoramique à angle de site constant), le calibrage de la relation entre réflectivité et intensité dépend de l'altitude, donc de la distance radiale (''figure 2'') | ||

| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||

La méthode de correction la plus utilisée consiste à échantillonner avec plusieurs angles de site de façon à établir des profils verticaux de réflectivité à différentes distances radiales. Il est alors possible de construire un profil type idéalisé de PVR et de l'utiliser pour homogénéiser les valeurs de réflectivité mesurées, de façon à en déduire la réflectivité équivalente au sol, laquelle permet de calculer l'intensité (''figure 3''). | La méthode de correction la plus utilisée consiste à échantillonner avec plusieurs angles de site de façon à établir des profils verticaux de réflectivité à différentes distances radiales. Il est alors possible de construire un profil type idéalisé de PVR et de l'utiliser pour homogénéiser les valeurs de réflectivité mesurées, de façon à en déduire la réflectivité équivalente au sol, laquelle permet de calculer l'intensité (''figure 3''). | ||

| − | Le modèle PVR utilise 4 paramètres calés sur les mesures : | + | Le modèle PVR utilise 4 paramètres calés sur les mesures (Tavary, 2007) : |

| − | * la hauteur de l’isotherme 0 ◦C ("Freezing Level Height" : FLH) ; | + | * la hauteur de l’isotherme 0 ◦C ("''Freezing Level Height''" : FLH) ; |

| − | * l’intensité de la bande brillante ("Bright Band Peak" : BBP) ; | + | * l’intensité de la bande brillante ("''Bright Band Peak''" : BBP) ; |

| − | * l’épaisseur de la bande brillante ("Bright Band Thickness" : BBT) ; | + | * l’épaisseur de la bande brillante ("''Bright Band Thickness''" : BBT) ; |

| − | * le taux de décroissance de la réflectivité au-dessus de l’isotherme 0 ◦C ("Decreasing Rate" : DR). | + | * le taux de décroissance de la réflectivité au-dessus de l’isotherme 0 ◦C ("''Decreasing Rate''" : DR). |

| − | [[File:radar_météo_correction_pvr_dubleigt.PNG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 3</u> : | + | [[File:radar_météo_correction_pvr_dubleigt.PNG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 3</u> : Modèle idéalisé de PVR ; FLH : altitude de l’isotherme 0◦C ; BBT : épaisseur de la bande brillante ; BBP : intensité de la bande brillante ; DR : taux de décroissance dans la phase de neige sèche ; <u>Source</u> : Lubeigt (2025).''</center>]] |

En pratique cette technique devient difficile à appliquer au-delà de 100 km car les tranches d'altitudes deviennent trop épaisses. | En pratique cette technique devient difficile à appliquer au-delà de 100 km car les tranches d'altitudes deviennent trop épaisses. | ||

Version actuelle en date du 18 août 2025 à 16:29

Traduction anglaise : bright band, melting layer

Dernière mise à jour : 18/08/2025

Ce terme désigne une couche d'altitude correspondant à la zone de fusion des flocons de neige en gouttes de pluie (on parle parfois de zone de fusion). La présence de cette couche se traduit, pour les radars météorologiques, par une forte augmentation de la réflectivité.

[modifier] Origine du phénomène

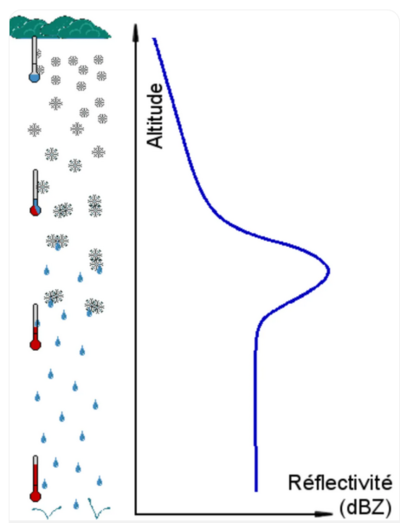

La réflectivité dépend de la constante diélectrique, de la densité et de la distribution en taille des hydrométéores. Lors du changement de phase, plusieurs phénomènes vont modifier la réflectivité globale de la précipitation :

- la constante diélectrique de l'eau liquide est très supérieure à celle de la glace ;

- la taille des flocons de neige est très supérieure à celle des gouttes d'eau qu'ils vont constituer en fondant ;

- la vitesse de chute des flocons de neige est beaucoup plus faible que celle des gouttes de pluie, donc à taux de précipitation équivalent, leur densité est beaucoup plus grande dans un même volume.

Le premier phénomène va augmenter la réflectivité lors de la fusion et les deux autres vont agir en sens inverse. Le comportement en réflectivité de la zone de fusion est donc très complexe. Expérimentalement, en établissant des profils verticaux de réflectivité (PVR), on constate que la réflectivité devient maximale lorsque que les gros flocons de neige sont en partie fondus et recouverts d'eau liquide (figure 1).

Ce phénomène est très fréquent pour les pluies stratiformes, quelle que soit la saison, et gêne l'utilisation des données issues des radars météorologiques de plusieurs façons :

- le faisceau radar est atténué lors de la traversée de la bande brillante, ce qui gêne la détection des précipitations dans les zones situées au-delà ;

- pour un même PPI (vue panoramique à angle de site constant), le calibrage de la relation entre réflectivité et intensité dépend de l'altitude, donc de la distance radiale (figure 2)

[modifier] Méthode de correction

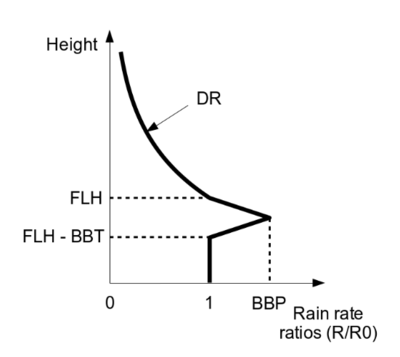

La méthode de correction la plus utilisée consiste à échantillonner avec plusieurs angles de site de façon à établir des profils verticaux de réflectivité à différentes distances radiales. Il est alors possible de construire un profil type idéalisé de PVR et de l'utiliser pour homogénéiser les valeurs de réflectivité mesurées, de façon à en déduire la réflectivité équivalente au sol, laquelle permet de calculer l'intensité (figure 3).

Le modèle PVR utilise 4 paramètres calés sur les mesures (Tavary, 2007) :

- la hauteur de l’isotherme 0 ◦C ("Freezing Level Height" : FLH) ;

- l’intensité de la bande brillante ("Bright Band Peak" : BBP) ;

- l’épaisseur de la bande brillante ("Bright Band Thickness" : BBT) ;

- le taux de décroissance de la réflectivité au-dessus de l’isotherme 0 ◦C ("Decreasing Rate" : DR).

En pratique cette technique devient difficile à appliquer au-delà de 100 km car les tranches d'altitudes deviennent trop épaisses.

Bibliographie :

- Lubeigt, C. (2025) : Radars météorologiques ; Vue d’ensemble et perspectives ; 83 p. ; disponible sur https://www.tesa.prd.fr/documents/0/20250224_s_minaire_t_sa_radars_m_t_orologiques_-_vue_d_ensemble_et_perspectives.pdf

- https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Bande-brillante.html

- Tabary, P. (2007) : The new french operational radar rainfall product. part i : Methodology ; Weather and forecasting ; N°22(3) ; pp. 393–408 ; disponible sur https://journals.ametsoc.org/view/journals/wefo/22/3/waf1004_1.xml

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS